Дачник, которому достался участок на глинистой почве, навряд ли считает, что ему подфартило. Перевоплощение глины в злачную землю может занять не один год. Но при не далеком рассмотрении у глинистой земли много плюсов. А её недочеты можно восполнить сравнимо маленькими усилиями.

Какую почву считать глинистойе

Садоводы нередко используют слово «глина» как бранное, применяя его к земле, которую трудно обрабатывать. Она налипает на лопату, при высыхании преобразуется в «асфальт», на поверхности возникают большие трещинкы. Но незапятнанная глина встречается на участках достаточно изредка. Почти всегда это суглинок: легкий, средний либо тяжёлый.

Чтоб найти примерное содержание глины в почве, используют обычный способ. Берут горсть увлажненной земли и скатывают из неё колбаску, которую потом сворачивают в кольцо.

- Пластичный материал, который просто формируется в кольцо и не растрескивается при манипуляциях, — это грунт с высочайшим содержанием глины, 50–60%, таковой можно именовать незапятанной глиной.

- Если при сворачивании в кольцо колбаска пошла трещинками, но сохранила форму, — это тяжёлый суглинок, в нем около 30% глины.

- Если глиняная колбаска при сворачивании в кольцо распалась на несколько частей — мы имеем дело со средним суглинком.

- Если же еще на шаге скатывания колбаски грунт крошится, у нас в руках легкий суглинок, содержание глины в нем менее 10%.

Понятно, что чем меньше в грунте глины, тем проще будет перевоплотить его в злачную землю.

Плюсы и минусы глинистой земли

Естественно, разбить огород и плодовый сад на черноземе еще проще, чем на суглинках. А вот в сопоставлении с песчаными почвами глинистые выигрывают.

Глина имеет обеспеченный минеральный состав, отлично держит внесенные в нее удобрения и воду. Суглинки можно именовать признательной почвой, они стремительно отзываются на уход в отличие от легких грунтов, в которые вещества питания и вода уходят как в песок.

У глинистой земли есть несколько суровых заморочек, которые необходимо решать сначала.

Недочет кислорода

Из-за маленького размера частиц глинистый грунт стремительно уплотняется, что препятствует поступлению кислорода к корням растений. После высыхания на поверхности земли появляется уплотненная корка, которая вполне перекрывает доступ кислорода в глубочайшие слои.

Воздух нужен корням не меньше, чем вещества питания либо вода. Внесение разрыхляющих компонент — это 1-ый шаг по превращению глины в злачную землю.

Слабенькая био активность

Почвенным микробам, которые перерабатывают органику и превращают ее в минеральное питание для растений, тоже нужен кислород. Аэробные бактерии и грибы интенсивно плодятся в верхнем слое земли, превращая всю поступающую органику в биогумус.

Разрыхление грунта должно сопровождаться внесением органики, также поддерживаться внесением биопрепаратов с почвенными микробами и грибами. Конкретно почвенная микрофлора делает землю живой и злачной.

В глине содержится огромное количество нужных растениям макро- и микроэлементов, но в большинстве случаев они находятся в недоступной форме. В процессе жизнедеятельности почвенные бактерии выделяют ферменты, которые конвертируют минеральные вещества в формы, доступные для растений.

Излишек воды

Глинистая почва обладает нехороший водопроницаемостью. При богатстве осадков вода плохо отводится от зоны корней, из-за чего они задыхаются и потом загнивают. По этой причине на глинистом участке трудно разбить плодовый сад. Юные деревья живут 2-3 года, а потом гибнут.

Внесение разрыхляющих компонент улучшает влагопроводящую способность земли, но в регионах с огромным количеством осадков этого недостаточно. Тут посодействуют высочайшие грядки, приподнятые клумбы и насыпные бугры для плодовых деревьев.

При освоении глинистых участков ландшафтные дизайнеры используют приемы геопластики — создание искусственного рельефа за счет сооружения бугров, горок, устройства дамб, террас и пр.

Высочайшая кислотность

Глинистые грунты нередко имеют кислую реакцию. Это связано с огромным содержанием алюминия. Кислая почва подходит только для ограниченного количества растений-ацидофилов. К ним относятся хвойные, лесные ягоды: голубика, черника, клюква, брусника, также гортензии, рододендроны, верески.

Для плодовых деревьев, садовых ягод, овощей и декоративных растений нужна нейтральная либо слабокислая почва. При высочайшей кислотности растения не могут усваивать вещества питания, из-за чего плохо развиваются.

Раскисление грунта — это одно из неотклонимых мероприятий по улучшению суглинков.

Неспешное прогревание

Весной глинистая почва прогревается медлительнее, чем чернозем и песочный грунт. Из-за этого плодоносящие и хвойные мучаются от вешнего обгорания. Под колоритными лучами солнца надземная часть начинает интенсивно вегетировать, а корешки все еще скованы прохладной почвой и не могут поставлять воду. Для спасения хвойных от вешнего обезвоживания используют полив теплой водой по промороженной земле.

Неспешное прогревание и просыхание глинистого грунта задерживает посадку овощных культур. Посадка на бугры и высочайшие грядки ускоряет прогревание земли.

Этапы улучшения суглинкае

Перевоплощение глины в злачную почву — процесс небыстрый и достаточно трудозатратный. Если вы заполучили новый участок, то освоение земли стоит начинать сразу, наряду с строительством дома. Тогда к моменту окончания строительства почва станет применимой для земледелия.

Объем земельных работ можно уменьшить в два раза, если не перекапывать весь участок, а сразу найти место под неизменные грядки и клумбы. Обустроить землю на нескольких грядках еще проще, чем на всей площади участка, — будет нужно меньше КамАЗов песка, торфа либо навоза.

Устройство дренажа

Застой воды в зоне корней — это опасное явление, только редчайшие культуры способны расти ногами в воде. Для долголетних цветов и кустарников можно устроить мелкие камешки в посадочной лунке. А вот деревьям локальный мелкие камешки не поможет, их корешки уходят на огромную глубину, потому в какой-то момент окажутся в воде, если она плохо отводится.

Устройство дренажной системы на всем участке — это большая и дорогостоящая работа. До того как браться за нее, нужно оценить ее необходимость.

Для этого достаточно выкопать маленькую яму глубиной 40–60 см и наполнить ее водой доверху. Если в течение 4 часов вода впитается, почва достаточно отлично дренирована и сложной системы отвода воды не требуется. Если же вода практически не уходит, придется обратиться к спецам.

Если вода уходит достаточно медлительно, стоит заняться устройством больших грядок, а под посадку деревьев и кустарников не рыть посадочные ямы, а насыпать холмы из злачной земли.

Уменьшение кислотности

Раскисление земли необходимо проводить часто, так как она всегда будет стремиться к собственному изначальному состоянию. Внесение кальциевых компонент не оказывает моментального деяния, итог проявляется на последующий год.

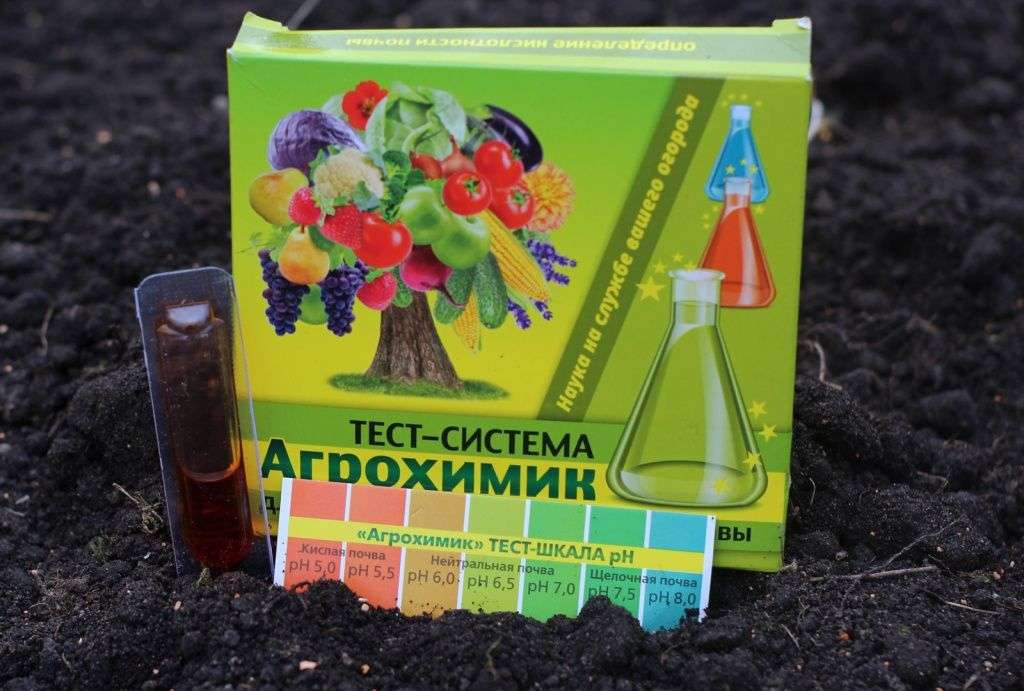

Проверка кислотности земли

Проверка кислотности земли

Выбор раскисляющих материалов и нормы внесения зависят от начального уровня кислотности. Его нереально найти на глаз либо на ощупь, нужно использовать электрический pH-метр либо провести почвенный анализ при помощи тест-системы “Агрохимик”.

На сильнокислых грунтах каждые три года под осеннюю перекопку заносят гашеную известь из расчета 400-500 г/кв.м.

Известь подавляет деятельность почвенной микрофлоры, подавляет дождевых червяков, потому на среднекислой почве ее лучше поменять доломитовой мукой. Доломитку заносят раз в год осенью либо весной под перекопку. Расход находится в зависимости от уровня кислотности земли и составляет 300-500 г/кв.м.

Внесение золы в почву для раскисления

Внесение золы в почву для раскисления

В качестве мягенького раскисляющего средства используют мел и древесную золу. Их расход на кислых почвах значимый, 500–700 г мела либо 1–1,5 кг золы на квадратный метр грядки.

Улучшение структуры

Частицы глины очень маленькие, потому почва имеет плотную структуру. Чтоб сделать ее более рыхловатой, нужно провести пескование — внесение крупнозернистого речного песка.

Зависимо от избранного метода земледелия — традиционного либо без перекопки — песок заносят раз в год либо только в один прекрасный момент.

При перекопке земли песок будет равномерно уходить в глубочайшие слои, потому для разрыхления верхнего слоя земли придется добавлять его вновь и вновь. Норма расхода песка — 1 ведро/кв. м.

Вместе с песком можно заносить маленький гравий, кирпичную крошку, молотый керамзит, агроперлит, диатомит садовый. Все эти составляющие делают лучше воздухопроводность земли, вопрос только в их цены.

Есть и другие материалы, которые помогают сделать лучше структуру суглинков, — это волокнистые составляющие: верховой торф, кокосовый субстрат, опилки. Их заносят в тех же объемах — ведро на квадратный метр.

Нужно учесть особенности этих материалов. Природный верховой торф имеет кислую реакцию, потому дополнительно наращивает кислотность земли. Нужно использовать раскисленный торф либо увеличивать дозы внесения доломитовой муки либо мела.

Свежайшие опилки при перепревании подкисляют почву (в особенности опилки хвойных пород деревьев). При переработке опилок почвенными микробами на их жизнедеятельность расходуется много азота из земли, это необходимо учесть при внесении удобрений.

Чтоб восполнить утрату азота, опилки перед внесением проливают веществом мочевины (1 стакан карбамида на 10 л воды). Лучше использовать полуперепревшие опилки, которые уже год-два пролежали в бурте, либо брать материал, который употреблялся в устройстве глубочайшей подстилки с/х животных.

Гипсование также помогает сделать лучше суглинки. Частички гипса скрепляются с частицами глины, по этому их размер мало возрастает. Увлекаться внесением гипса не стоит, так как в его составе не только лишь кальций, да и сера, которая подкисляет почву. Строительный гипс заносят под перекопку из расчета 200–250 г/кв. м.

Внесение органики

Органика решает сразу несколько задач. Она улучшает структуру земли, делает кормовую базу для дождевых червяков и других почвенных жителей, привносит полезную микрофлору, после переработки микробами преобразуется в источник питания для растений. Но тут имеет значение, как конкретно заносить органику.

Глинистые земли отличаются нехороший воздухопроводностью, потому на глубине штыка лопаты кислород фактически отсутствует. Если внести перегной либо свежайший навоз под перекопку с оборотом пласта, то ценные органические материалы будут практически похоронены. На глубине преобладает анаэробная микрофлора, тогда как для переработки органики необходимы аэробные микробы.

Все органические материалы нужно заделывать в верхний слой земли на глубину менее 10–15 см.

Расход органики на глинистых грунтах большой — 1,5–2 ведра/кв. м. При таких объемах для обработки участка будет нужно несколько КамАЗов перегноя, что достаточно осязаемо по деньгам и трудозатратам.

Заместо перегноя можно использовать соломенную сечку, льнокостру, субстрат от выкармливания грибов — в каждом регионе различаются способности добывания дешевенькой органики с близлежащих полей и ближайших ферм.

При освоении суглинков всю органику необходимо пускать в дело, будь то газонная травка, выполотые сорняки, кухонные чистки либо обрезанные ветки. Грубую органику (ветки, сухие стволы подсолнухов, кукурузы, бурьян) нужно пропускать через измельчитель. Свежайшую травку либо чистки нужно подвяливать либо немного подсушивать перед внесением в почву, чтоб не стимулировать процессы тления.

Посев сидератов

Сидераты — это травки, которые выращиваются не для получения урожая, а для улучшения структуры земли и увеличения ее плодородия. К ним относятся быстрорастущие культуры: фацелия, горчица белоснежная, редька масличная, рапс. В качестве сидератов высевают овес либо вико-овсяную смесь, рожь, гречиху, одногодичный люпин, кормовой горох.

Сидераты интенсивно употребляются в технологии no-till — при возделывании земли без перекопки. После окончания вегетации корешки становятся едой для почвенных микробов и дождевых червяков. В процессе роста они рыхлят землю на огромную глубину, после них в почве остаются крохотные капилляры, по которым попадают вода и кислород.

Сочная зелень сидеральных культур при перепревании становится едой для почвенной микрофлоры. Сидераты скашивают и заделывают, когда зелень отрастает на 15–20 см, но не позднее чем сначала цветения, по другому их стволы становятся очень грубыми. При скашивании высочайшей травки перед заделкой требуется дополнительное ее измельчение.

Принципиально осознавать, что при перекопке с оборотом пласта мы нарушаем структуру земли, сделанную корнями сидератов. При освоении глинистых участков лучше поменять перекопку поверхностной заделкой с помощью плоскореза либо тяпки.

На томных суглинках 1-ые несколько лет лучше дать под выкармливание сидератов и не пробовать получить сбор овощей. За сезон можно проводить 2-3 посева. Осенью сидераты можно и совсем не заделывать, травки сами полягут и перепреют до весны.

Мульчирование

Мульчирование и выкармливание сидератов идут рука об руку. Оба приема употребляются в природном земледелии. Они помогают воссоздать естественный цикл образования дерна.

В живой природе никто не занимается перекопкой земли и заделкой органики. Надземная часть растений осенью отмирает, травки полегают, листья опадают и укрывают землю. Насекомые, дождевые червяки и почвенные бактерии, которые живут в верхнем слое земли, равномерно перерабатывают органику. Так раз в год формируется тончайший слой биогумуса, который равномерно возрастает. Корешки однолетников пронизывают грунт, а после отмирания преобразуются в сеть почвенных капилляров.

Сидераты дают много зеленоватой массы, часть которой можно использовать для мульчирования других грядок. Комфортно использовать размельченную свежайшую травку от покоса газона — это так именуемая активная мульча. В процессе перепревания она разогревается. Если же газонокосилки нет, используют сухую органику: сено, траву, прошлогодние листья, опилки. Основное, чтоб земля никогда не стояла нагой. Для глинистых почв это в особенности принципиально.

Мульчирование поможет перевоплотить суглинки в злачную почву еще резвее, чем каждогоднее внесение перегноя и песка под перекопку. Активное развитие почвенной микрофлоры делает подходящие условия для роста растений, слой дерна будет возрастать сразу с выращиванием овощей и ягод.

На первых порах нужно поддерживать и наращивать численность почвенной биоты. При внесении органики и для ускорения разложения мульчи не забывайте проливать почву бактериальными продуктами.

Препараты с триходермой: «Трихоцин», «Триходерма вериде», «Микорад мальсано» полезно заносить при заделке травы и мульчировании травой либо опилками. Триходерма питается целлюлозой и ускоряет ее переработку.

Препараты с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Бактофит», «Алирин», «Гамаир» заносят под посадку растений, так как сенная палочка поселяется в их корнях. Мульчирование сеном также содействует активизации почвенной микрофлоры, так как на сене всегда есть этот вид микробов.

Всеохватывающие препараты, такие как «Байкал», «Сияние», «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы», содержат некоторое количество видов почвенных микробов. Для активизации аборигенной микрофлоры полезно проливать почву ЭМ-патокой, это водянистый продукт на базе мелассы, продукта переработки сладкой свеклы. Он является подкормкой для микробов.

Необходимо ли перекапывать глинистую почвуе

Вопрос «Копать либо не копать?» всегда вызывает споры посреди огородников. Применительно к возделыванию суглинков разработка no-till указывает более резвые результаты и не просит колоссальных физических издержек, как при каждогодней перекопке с внесением песка и органики.

Если злачный слой малый, а сразу под ним начинается глина, то перекопкой с оборотом пласта мы на сто процентов лишаем себя дерна, закапывая его на глубину, где он полностью бесполезен. Наша задачка — наращивать злачный слой и увеличивать активность микрофлоры. А для этого нужна органика: на поверхности земли либо заделанная в верхний слой грунта.

При возделывании нового участка хотя бы в один прекрасный момент придется вскопать землю, чтоб внести разрыхляющие составляющие и перегной, без них микробам будет нечем дышать и нечего есть. Всю остальную работу сделают микробы, если мы обеспечим их питанием и влагой.

"Ох, сколопендры — это серьёзно! После такой встречи точно задумаешься о походной аптечке. Интересно, а кроме крема и антигистаминных, что ещё стоит брать в поход на случай укусов? И как кошка отреагировала — убежала или тоже получила свой урок? Кстати, кто-нибудь сталкивался с этими многоножками в России? Где они чаще всего попадаются?"